No sé si he contado por aquí que llevo dos años dando clase de epistemología. Hoy he vuelto a abordar la teoría Sapir-Whorf1. Esta teoría, propuesta por los antropólogos Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf, plantea la idea de que el lenguaje que utilizamos puede influir en la forma en que percibimos y comprendemos el mundo.

En esencia, dice que la lengua no solo refleja nuestros pensamientos, sino que también modula la manera en que pensamos y cómo entendemos la realidad. Este concepto tiene implicaciones significativas para la epistemología, ya que nos obliga a pensar en qué medida las estructuras lingüísticas pueden afectar la construcción del conocimiento y si lo que observamos es el resultado de nuestra percepción o de nuestra percepción mediada por la lengua que hablamos. ¿Comprenderíamos lo mismo si habláramos otra lengua? ¿Veríamos que el semáforo es azul en vez de verde si habláramos japonés?

Para los estudiantes de epistemología, comprender Sapir-Whorf es esencial, ya que les obliga a cuestionarse si nuestras palabras y categorías lingüísticas influyen en nuestra comprensión de conceptos filosóficos clave, de lo que sabemos y cómo lo sabemos. La relevancia de esta teoría radica en recordarnos que no somos simplemente observadores neutrales del mundo, por mucho que nos empeñemos en ser la hostia de objetivos y «científicos», sino participantes activos que dan forma al significado a través del lenguaje.

Precisamente incluyo esta teoría en el programa porque creo que ayuda a mis estudiantes a pensar sobre si el conocimiento que ellos dan por spuesto y que parecen valorar por encima de todo, a. s., el científico2, no es más que una construcción generada por el manejo de la lengua que hablamos. Obviamente, no es así, porque si no, los bebés no podrían obtener ningún tipo de conocimiento sobre el mundo.

Aunque las premisas fundamentales de Sapir-Whorf han sido fundamentales para comprender la relación entre lenguaje y pensamiento, en la actualidad se considera en gran medida superada. Si bien el lenguaje influye en nuestra percepción, no determina de manera rígida nuestras capacidades cognitivas. Las neurociencias y la psicología cognitiva han aportado evidencia adicional, sugiriendo que múltiples factores, además del lenguaje, contribuyen a la formación de nuestras ideas y conocimientos. A pesar todo, sigue siendo una perspectiva valiosa para comprender las complejidades de la relación entre lenguaje y cognición en el ámbito de la epistemología.

Tengo una amiga que es como la Niña de la Curva de Sapir-Whorf. Parece una persona normal y de pronto te la encuentras, pálida y vestida de comunión y va y te suelta «en ese nominalismo me maté yo.» A pesar de los pesares, hablar de Sapir-Whorf en clase me súper encanta y les insisto en que tienen que saberse esta movida de pe a pa. Mi amiga, además, es un encanto y un buen partido. ¡Ah!, y está soltera.

Notas

Referencias

Sapir, E. (1929). «A study in phonetic symbolism». Journal of Experimental Psychology, 12(3), 225-239.

Whorf, B. L. (1956). Language, thought, and reality: Selected writings of Benjamin Lee Whorf. MIT Press.

Hoy me han pillado en bragas en clase. Me han preguntado cuál es el origen de las lenguas y por qué el ser humano ha desarrollado la capacidad de hablar. Estábamos hablando sobre las vocalizaciones infantiles, sobre la etapas de desarrollo y, claro, es razonable que saliera a relucir el tema. Pero he tenido que contestar que el viernes les explicaría con todo bien preparado. Así que me he puesto esta tarde a preparar la clase sobre el tema y aprovecho para resumir, bote pronto, lo que les voy a explicar. Resumido, porque podría estar hablando cinco horas y no es plan de escribirlo todo aquí porque os ibais a querer morir.

El origen de las lenguas es un tema fascinante y complejísimo que ha generado diversas teorías a lo largo de la historia. Los expertos en lingüística, antropología y arqueología han propuesto diferentes hipótesis para explicar cómo surgieron y evolucionaron las lenguas a lo largo del tiempo sin tener ninguna evidencia al respecto. Sabemos más o menos cómo se desarrollaron los sistemas de escritura, pero no la lengua. A continuación, exploraremos algunas de las teorías más destacadas sobre el origen de las lenguas.

Determinar cuándo exactamente comenzaron los seres humanos a hablar es un desafío considerable debido a la falta de evidencia directa. La capacidad para el lenguaje no deja rastros físicos en el registro arqueológico, y los huesos y otros restos fósiles no proporcionan información clara sobre las habilidades lingüísticas de las poblaciones prehistóricas.

Una herramienta clave en la investigación sobre el origen del lenguaje es el estudio de la anatomía de los restos fósiles humanos. La estructura física de la laringe y la faringe, por ejemplo, ha sido objeto de análisis para evaluar la capacidad para la producción de sonidos del habla. Se cree que la posición descendida de la laringe en los seres humanos modernos es crucial para la variedad de sonidos que podemos producir, pero la evidencia fósil sugiere que esto evolucionó gradualmente a lo largo del tiempo.

Además de las evidencias anatómicas, se han realizado estudios en la genética para identificar posibles genes relacionados con el habla. Sin embargo, hasta ahora, no se ha identificado un «gen del lenguaje» específico, y la relación entre los genes y la capacidad para el lenguaje es extremadamente compleja.

En cuanto a las evidencias indirectas, se ha investigado la aparición de herramientas, arte y simbolismo en la arqueología como indicadores de la capacidad cognitiva asociada con el lenguaje. Por ejemplo, el registro arqueológico muestra un aumento en la complejidad de las herramientas, la producción de arte y el entierro de los muertos a lo largo del tiempo, lo que sugiere un aumento en la complejidad cognitiva y social. Algunos investigadores argumentan que estos avances están vinculados al desarrollo del lenguaje.

Un hito importante en la evolución del lenguaje se relaciona con el Homo erectus, un ancestro humano que vivió aproximadamente entre 1.9 millones y 143,000 años atrás. Algunos expertos sostienen que esta especie pudo haber tenido una capacidad para el lenguaje rudimentaria, aunque no se puede afirmar con certeza. Otras especies relacionadas, como el Homo habilis, también son objeto de debate en términos de sus capacidades lingüísticas.

Algunos investigadores sugieren que la capacidad para desarrollar y comprender el lenguaje está arraigada en la biología humana. La teoría de la evolución biológica plantea que la capacidad lingüística es un rasgo evolutivo que se desarrolló gradualmente en la especie humana a lo largo de millones de años. Según esta perspectiva, la necesidad de comunicación y cooperación en grupos sociales condujo al desarrollo del lenguaje como una adaptación biológica.

Otra teoría sostiene que las lenguas se originaron a través de la migración y la separación geográfica de poblaciones humanas. A medida que grupos de personas se desplazaban y se establecían en diferentes regiones, se producía un aislamiento lingüístico que llevaba a la diversificación de las lenguas. Las variaciones lingüísticas entre comunidades separadas geográficamente se intensificaban con el tiempo, dando lugar a lenguas distintas. Esta perspectiva no explica cómo empezamos a hablar sino más bien por qué no usamos una única lengua (ni la usaremos jamás).

La idea de una protolengua propone que todas las lenguas humanas comparten un ancestro común. Se sugiere que en algún punto de la historia humana temprana, existió un lenguaje común a partir del cual se desarrollaron todas las lenguas conocidas. Sin embargo, identificar o reconstruir este supuesto proto-lenguaje es un desafío, y algunos lingüistas debaten sobre la viabilidad de esta teoría.

Se ha propuesto que la madre del nostrático podría ser esa protolengua. El nostrático es una hipotética familia de lenguas propuesta por algunos lingüistas para describir una supuesta lengua ancestral común que habría dado origen a varias familias lingüísticas de Eurasia y África. Se postula que estas familias incluirían lenguas como el indoeuropeo, el ugrofinesio, el afroasiático y el kartveliano. Aunque la teoría del nostrático ha generado interés, es importante destacar que su existencia aún no ha sido respaldada de manera concluyente, y la hipótesis continúa siendo objeto de debate en la comunidad lingüística.

También se ha argumentado que las lenguas humanas se originaron a partir de imitaciones de sonidos naturales y onomatopeyas. La teoría sugiere que los primeros humanos utilizaron sonidos imitativos para representar objetos y fenómenos en su entorno. Con el tiempo, estos sonidos evolucionaron y se convirtieron en elementos fundamentales de las lenguas humanas. Se propone la palabra *pr- como ejemplo. Es algo que nunca he entendido. Se supone que *pr- es una onomatopeya referida al fuego; igual se refiere al crepitar de la madera cuando está ardiendo, yo qué sé. De ahí derivarían palabras como pirómano, donde pir-, de origen griego, sería uno de los restos de esas palabras del ser humano primitivo.

Hay una idea común detrás de todas estas hipótesis: el lenguaje se desarrolló como respuesta a la necesidad humana de comunicarse de manera efectiva. La cooperación y la coordinación en grupos sociales exigieron un medio de comunicación más sofisticado que los sistemas de señales primitivos. El lenguaje, por lo tanto, se habría desarrollado como una herramienta para compartir información, expresar emociones y coordinar actividades.

Algo más difícil de comprender a bote pronto es la premisa de que las lenguas evolucionaron a través de un proceso de selección social, donde las comunidades que tenían sistemas de comunicación más efectivos tenían mayores posibilidades de supervivencia y reproducción. Este enfoque se centra en cómo las ventajas adaptativas de una lengua eficiente podrían haber contribuido a su propagación y continuidad a lo largo del tiempo. De nuevo, no explica el origen ni sus causas, pero sí hay que tener en cuenta esta reflexión cuando tratamos de despejar esta incógnita.

Pues ya veremos. Llevo la clase bastante preparada, pero tampoco puedo a) entrar en demasiado detalle, b) ni que se me vaya la pinza, porque es un tema que me apasiona, puedo estar hablando horas y tengo un programa con el que voy ya un poco justito. Al final, lo de siempre, les diré que si es una cuestión muy difícil, que si no hay acuerdo, que si no sé qué.

En el fondo, no es mentira: el origen de las lenguas es un fenómeno complejo que involucra factores biológicos, geográficos, culturales y sociales. Las teorías sobre este tema a menudo se entrelazan, y los investigadores continúan explorando nuevas evidencias y enfoques para comprender mejor cómo evolucionaron las lenguas humanas. A medida que avanzamos en la investigación científica, es probable que se descubran nuevos elementos que arrojen luz sobre este enigma fundamental de la experiencia humana.

Deseadme suerte.

REFERENCIAS

Bickerton, D. (1990). Language and Species. University of Chicago Press.

Haarmann, H. (1990). Language in Prehistory. de Gruyter.

Johansson, S. (2009). The Earliest History of the Germanic Peoples: Linguistic Origins and Cultural Identities. Brill.

Pinker, S. (1995). The Language Instinct: How the Mind Creates Language. William Morrow & Co.

Ruhlen, M. (1994). The Origin of Language: Tracing the Evolution of the Mother Tongue. John Wiley & Sons.

Lo que estoy haciendo con mi clase de segundo de psicología es flipante. En serio.

Post intrascendente.

The Guardian dice que el nuevo partido de Wagenknecht es «izquierda conservadora» porque está a favor de ampliar los derechos laborales pero quiere transformar las políticas de inmigración para hacerlas más restrictivas.

The former Left Party politician presented her team at a press conference in Berlin. It aims to defy labels with a mix of left-leaning economic, conservative migration and pro-Russian foreign policy initiatives. →Me explota la cabeza, aunque quiera ser openminded. La izquierda del siglo XXI se centra en la participación e intervención del Estado, la preocupación por el medio ambiente y el bienestar social. Restringir la inmigración choca con el último punto. No puedo imaginármelo de otro modo ni puedo pensar en algún argumento que justifique que el bienestar social debe distinguir pasaportes, fenotipos o cualquier otro criterio.

La justicia social es para todas o no es justicia y, por tanto, la izquierda conservadora no existe porque no es izquierda.

Un hecho curioso sobre la percepción auditiva es la capacidad del cerebro para llenar los «agujeros» en el sonido. Este fenómeno se conoce como «percepción de continuidad» o «continuidad auditiva». Incluso cuando hay interrupciones breves en un sonido, el cerebro tiende a completar la información faltante, permitiendo a las personas percibir una secuencia ininterrumpida.

Un ejemplo clásico de esto es el efecto conocido como el «tic-tac del reloj». Si escuchas el sonido de un reloj de tic-tac y se elimina un tic o tac ocasionalmente, tu cerebro todavía percibirá la secuencia continua del tic-tac. Esto destaca la capacidad del cerebro para llenar los huecos en la información sensorial y crear una experiencia coherente, incluso cuando la realidad es fragmentaria.

Este fenómeno es fundamental para nuestra capacidad de entender el habla y la música, donde las pausas y las fluctuaciones en el sonido son comunes. La percepción de continuidad auditiva es un ejemplo fascinante de cómo nuestro cerebro trabaja activamente para interpretar el mundo que nos rodea.

Referencias

Goldstein, E. B. (2018). Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research, and Everyday Experience. Cengage Learning.

¿Os acordáis del volcán islandés? Pues mirad qué pedazo de fotos está dejando:

Que a nosotros nos encantará, pero a las personas que viven en Grindavík les está haciendo una gracia que no veas.

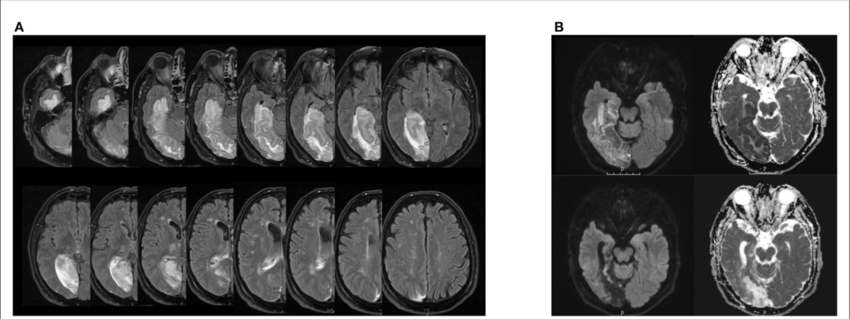

Hoy voy a compartir mi fascinación por el caso del Paciente EP (joder, qué redicho soy), una de las historias que presento con más detalle a mis alumnos de primer curso de psicología, junto al Caso HM, que no tiene nada que ver con la cadena de ropa. El caso del Paciente EP es extraordinariamente revelador para la comprensión de la memoria y las funciones cerebrales.

EP (las iniciales del paciente) sufrió daño cerebral bilateral en el hipocampo debido a una encefalitis viral en 1992. Este incidente resultó en una amnesia anterógrada severa, o sea, que no podía formar nuevos recuerdos a largo plazo después de la lesión, aunque sus recuerdos anteriores al daño cerebral permanecieron intactos. La amnesia de no acordarte de lo que hiciste en el pasado es la retrógrada, por cierto.

El estudio Squire reveló que, a pesar de su amnesia anterógrada, las funciones cognitivas generales de EP, como las habilidades lingüísticas, se mantenían en su totalidad. Este hecho sugiere una especialización en la función del hipocampo en la memoria declarativa, sin afectar otras capacidades cognitivas.

Una característica notable del caso fue la conservación de la memoria no declarativa o procedimental, incluyendo habilidades motoras y hábitos aprendidos, indicando que diferentes tipos de memoria podrían depender de regiones cerebrales distintas. En otras palabras: a pesar de que tenía dificultades para formar nuevos recuerdos conscientes (aquellos que se pueden expresar con palabras, como eventos cotidianos o información específica) sí podía aprender nuevas actividades motoras y nuevas rutinas aunque no recordara haberlas aprendido.

Otro de los fenómenos más flipantes era que cada vez que iban a su casa, EP no recordaba a los investigadores. Le tenían que explicar constantemente qué hacían allí. Entonces, EP les dejaba pasar y comenzaban con las pruebas. Un día, uno de los miembros del equipo cayó en la cuenta de que EP no les recordaba, pero les dejaba pasar cada vez con más rapidez. Empezaron a controlar el tiempo y comprobaron que, efectivamente, cada vez ese tiempo era más corto. ¿Conclusión? EP no tenía ninguna memoria de haber conocido a esas personas: no tenía ninguna memoria consciente. Sin embargo, había algún tipo de memoria procedimental y/o emocional porque confiaba en ellos y, por eso, dejaba que entraran antes.

El caso de EP contribuyó a la teoría de la consolidación de la memoria al sugerir que, si bien el hipocampo es esencial para la formación inicial de recuerdos, con el tiempo, esos recuerdos se consolidan en otras áreas del cerebro. Esto ha influido en la forma en que entendemos la relación entre el hipocampo y la memoria a largo plazo.

La investigación sobre el caso y sobre casos similares todavía continúa. Los hallazgos han llevado a nuevos enfoques en el tratamiento de trastornos de la memoria y han estimulado investigaciones adicionales sobre la plasticidad del cerebro y la especialización de las funciones cerebrales. Todos los años lo presento en clase para que mis estudiantes trabajan la atención y la memoria y la localización de las funciones cerebrales.

Es un caso que les flipa. Y a mí también.

Referencias

Squire, L. R., Stark, C. E. L., & Clark, R. E. (2004). The medial temporal lobe. Annual Review of Neuroscience, 27, 279–306.

Tengo muchísima tos, once again. Aquí puedes quedarte en casa y no ir a trabajar si llamas antes de las 7:15. ¿A qué hora me he despertado? A las 7:20.

¿Recordáis cuando había hostias para conseguir invitaciones de Bluesky, la red que iba a matar a Twitter de un ataque de progresía? Pues tengo cinco invitaciones muriéndose de la risa.